知らなきゃ損する個人事業主の開業費の考え方

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。

事業を始めるにあたり、開業前の準備段階に支出した費用については「開業費」として、特殊な会計処理を行います。

税金上、損しないための開業費の考え方について解説します。

開業費の範囲

開業費とは、「事業開始のために特別に支出した費用」を言います。

具体例として:

・開業準備のために行った市場調査費用

・事業開始のための研修費用

・広告宣伝費(開業告知)

・打ち合わせ費用・交通費

ただし、開業前の支出であっても以下のものは開業費に含めません。

開業費にできないもの:

・販売商品の仕入代金(棚卸資産)

・従業員の給与

・毎月発生する家賃や水道光熱費

・10万円以上のもの(固定資産)

これらは別途、必要経費として計上します。

何年前の領収書まで有効か?

開業費は、原則として、事業開始の日(開業日)以前に発生した費用が対象です。

では、一体、何年前まで遡れるのか?という問題があります。

明確なルールはありませんが、現実的には、1年前程度が限度ではないでしょうか。

もちろん、しっかりと開業準備のための支出であることが説明できれば、何年前のものでもOKです。

何れにしても、証拠として領収書と何に使ったかというメモなどを残しておくことが大切です。

開業費の会計処理:資産計上→費用化

開業費は、支払った日に費用計上することができません。

費用化の手順として、まずは開業日に資産として計上し、その後、減価償却することにより費用化していきます。

建物や車などの固定資産と同じイメージです。

【仕訳例】

資産計上:

(借方)開業費 〇〇円 / (貸方)事業主借 〇〇円

費用化(償却):

(借方)開業費償却 〇〇円 / (貸方)開業費 〇〇円

そして、この費用化のタイミングについて、税法上、任意償却することが認められています。

任意償却とは、自由なタイミングで費用化できる償却方法です。

結局いつ費用化すればいいのか?

開業費は、好きなタイミングで費用化できることが分かりました。

それでは、いつ費用化すればいいのでしょうか。

結論として、事業が軌道に乗り、ある利益が出てきたタイミングで費用化することがベストです。

利益の少ない年に経費とするよりも、多くの利益が出た年に計上することで節税効果が高まります。

まとめ

開業費は、いつ費用化してもよい任意償却という方法が認められているため、大変便利な経費です。

押さえるポイントとして、①開業費の範囲を把握しておくこと、②開業前の支出に関する領収書を保管しておくこと、③利益が出た年に費用化する。

この点を押さえて、事業開始前の費用も無駄なく費用化していきましょう。

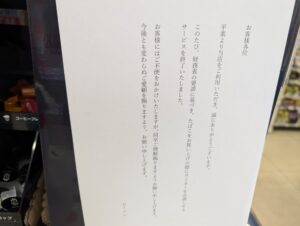

免責事項

- 内容については、執筆時点の法令等に基づき記載しているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。

- 正確性等を高めるよう努めておりますが、当ブログに記載された情報をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、一切責任を負いません。

- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。